プレゼンの早い段階で

相手の立場を見極めて話し方を変える

プレゼン相手があなたの話に興味があるとは限らない

苦労してつくったプレゼン資料。

トークスクリプトも決まり、あとは練習通りに話すだけって思いがちですが、実はそれだけだとうまくいかないことがあります。

そうかな?俺様の完璧なシナリオがあれば

何も問題ないと思うけど

その完璧なシナリオはあくまで事前の想定のもとにつくられたものですよね?

いくら事前に下調べをして準備をしたとしても、プレゼンの時は想定外の事態が発生することが多いものです。

とくにプレゼン相手のスタンスが想定していた状況と異なることがよくあります。この場合、自分のプレゼンを相手はどういうスタンスで聴こうとしているかを、早い段階で見極める必要があります。

わざわざプレゼンを聴く機会を設定したんだから興味を持って聴こうとしてるんじゃないの?

そう思っちゃいますよね。

ただそれは半分正解で、半分は間違っているといえます。

ご自身の過去の経験を思いだしていただければイメージしていただきやすいと思いますが、自分がプレゼンを聴く側で参加する場合、常に主体的に参加しているわけではありませんよね?

例えば、

上司:「今度のプレゼン、一緒に入ってもらってもいい?」

自分:「あ、はあ…」

みたいな感じで、よく分からないけど上司に「入って」とお願いされたので、とりあえず参加するような時です。

あるな。とりあえず参加しているだけなのに

ピンポイントで質問されると焦るよな

もう一つ、例えを加えると、

イベントなどで自社のブースに訪れた参加者に、一生懸命プレゼンするわけですが、実は自社に興味があるのではなく、ただ他のブースの説明が始まるまで時間つぶしで座っている人などです。

あっ!言われてみればこの前の展示会の時、そんな感じの人いたかも

このように「プレゼンに参加している=あなたの話に興味がある」という構図は必ずしも正しいとはいえません。

・もう発注先は決まっているけど相見積もりをつくらなければならないから

・別に今じゃなくていいけど、時間があるのでとりあえず話は聞いておく

・プレゼン前にトラブルが発生してそれどころではない

など、

積極的にプレゼンを聴いてもらえない事情は様々です。

これらのことから、相手のスタンスを早い段階で見極めて、プレゼンの方向性を変える重要性をご理解いただけるかと思います。

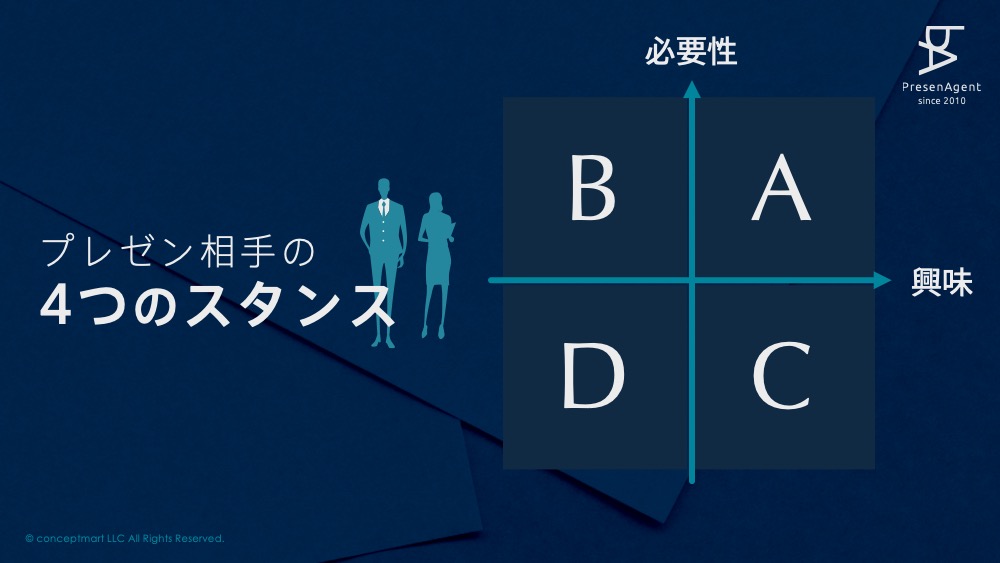

プレゼン相手の4つのスタンス

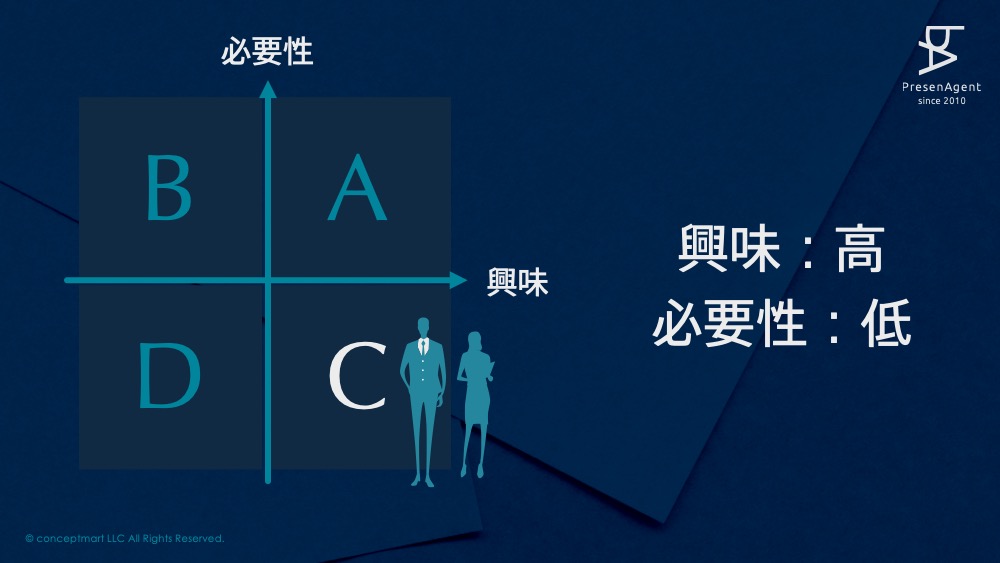

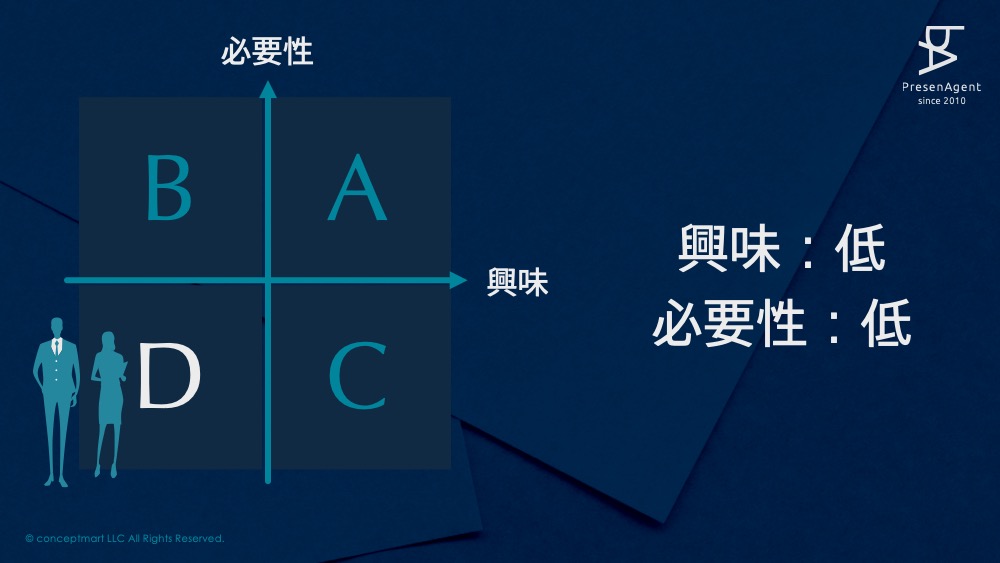

まずは、次のマトリックスを用いてプレゼン相手の大まかなスタンスを確認します。

横軸の「興味」は文字通り、あなたのプレゼンを興味をもって聴こうとする度合いを示します。

縦軸の「必要性」は聴かなければいけない度合いを示します。

興味はともかく、聴かなければいけない度合いって何?

例えば、

・今すぐ解決しなければならない問題の答え(商品・サービス)を探している

・研修などで早く理解し実践できるようにならなければならない

・期限のせまった予算の使い道を探している

などがあげられます。

それではより具体的に、自社のサービスや商品を見込み客にプレゼンする場合を想定して、プレゼン相手の4つのスタンスを確認していきます。

まずはA(興味:高 必要性:高)です。このスタンスの人たちはあなたのプレゼンに興味が有り、今すぐ解決しなければならない問題を抱えている人です。

これは自社のオンラインマーケティングがうまくいっているパターンで、事前にある程度の情報が伝わっており、プレゼン相手はWEBなどを通じて自分が事前に理解した内容が正しいかどうか、意思決定を促す情報が他にもっとないかを、積極的に確かめようとしている人たちがこのスタンスに該当します。

Aのスタンスの人たちに対するプレゼンのポイントは、相手の理解を補完し、「頼まない」理由をひとつひとつ潰していくことです。

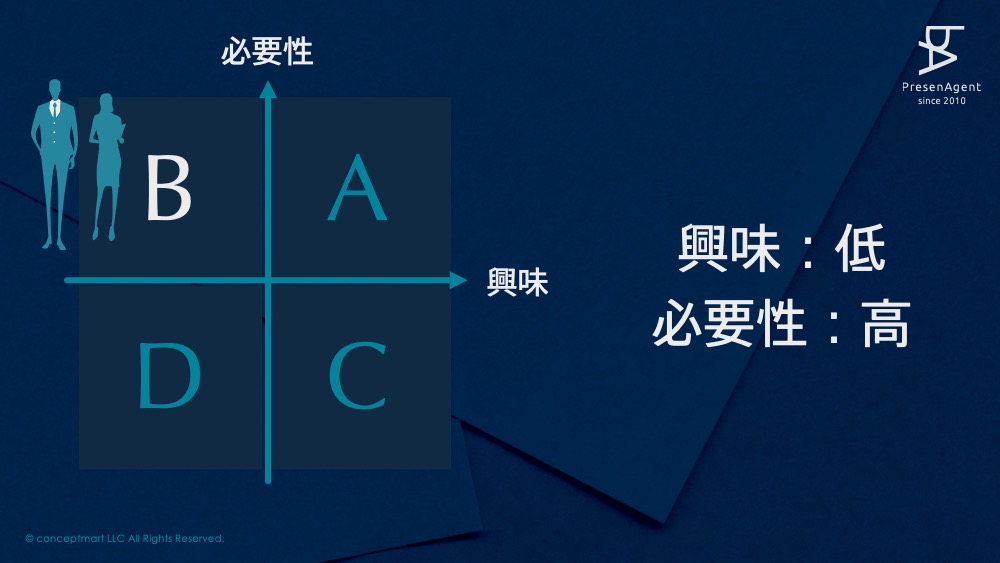

次はB(興味:低 必要性:高)です。このスタンスの人たちは、答え(商品・サービス)を探す必要性に迫られているが、その解決策はあなたの会社のものでなくても構わないというスタンスの人たちです。コンペなどがこれに該当します。

Bのスタンスの人たちに対するプレゼンのポイントは、自社の特徴など同業他社との差別化要因を強調して興味喚起を行いつつ、相手の要望に対していかに答えることができるかを訴求していきます。

次はC(興味:高 必要性:低)です。このスタンスの人たちは今、積極的に時間を割くことはないが、将来のために情報収集しておきたいというスタンスの人たちです。

Cのスタンスの人たちに対するプレゼンのポイントは、今現在の状況を説明しつつ、今後有用な情報があった場合は互いに情報交換できるように関係構築することを優先してプレゼンを行います。

最後はD(興味:低 必要性:低)です。このスタンスの人たちは文字通り、あなたのプレゼンに興味が無いし、聴く必要性も無い人たちです。

プレゼン前に発注先を決めてしまった人や、とりあえずその場に参加させられた人などが、これに該当します。

こういった日和見的な人を味方につけることができればプレゼンを有利に運ぶことができることは事実ですが、このスタンスの人たちに対する最適なプレゼン戦略は「諦める」ことです。

消化試合だと割り切ってABCのスタンスの人たちを見つけることに注力すべきです。

まあ、より可能性の高いところに資源を投下することは

基本中の基本だな

このように早い段階で参加者のスタンスを見極めることができれば、どの人に焦点を当ててプレゼンすべきかや、どの話題を強調すればより興味をもらいやすいかなどを判断し、伝え方を変えることでプレゼンの確度を少しでも高めることが可能になります。

相手との関係性により伝わる内容が変わる

同じ内容を教えてもらうとして、ある人から教えてもらった時はよく分からなかったけど、別の人に教えてもらったら理解できる時ってありますよね。

またそれとは逆に、教える側の立場で同じ内容を説明しているにも関わらず、理解してくれる人と、理解してくれない人に分かれることがあると思います。これは伝える内容が同じであったとしても、伝え方と聴き手のスタンスが変数となって、伝わる度合いが変わることを意味しています。

伝え方と聴き手のスタンスがかみ合えば、より多くの内容が伝わることになり、かみ合わなければまったく伝わらないということになります。

相手のスタンスを見極めて、強調すべき点を変えるなど伝え方を変える重要性がこのことからもイメージしていだけると思います。

練習通りに話せるようになってやっとスタートラインに立っただけってことかな