プレゼンで緊張しない方法を探すより

緊張することを前提に準備する

記事の内容

プレゼンで緊張しない方法を探すのは無駄

過去のプレゼンで嫌な思いをしたことがある人やプレゼンに不慣れな段階では、

「失敗したらどうしよう」

とか

「緊張で頭が真っ白になりそう」

など、

プレゼンに挑むにあたり不安を感じる人も多いのではないでしょうか。

プレゼン研修を行う弊社に対しても、「とにかくちゃんと話せるか不安でいっぱいです」のようなご相談をいただくことがあります。

特に多いのが「緊張対策」に関するご質問です。

是非、すぐに効く特効薬となる対策をお願いします。

期待を裏切る形となり大変恐縮ですが、残念ながら緊張しない方法というものは存在しません。

役立たずだな

すみません。

そもそも不慣れな環境や失敗できない状況で緊張するのは人としてごく自然な反応です。

緊張を生理学的に解釈すれば、交感神経が優位になり、ノルアドレナリンなどが分泌されることで、心拍数の上昇や呼吸数の増加などの生理反応が起こる現象ということができます。

緊張で呼吸が苦しくなるのはそのためで、身体が勝手に反応してしまいます。

慣れないプレゼンに緊張するのは当たり前ってことね

その通りです。

不慣れな状況に挑むにあたって不測の事態に備えるために身体が緊張する訳ですから、そのような状況で緊張しない人の方が稀ということができます。

このことから、緊張しない方法を模索するのではなく、緊張することを前提に準備をすることが合理的な考え方であるといえます。

緊張しているように「見える」ことが問題

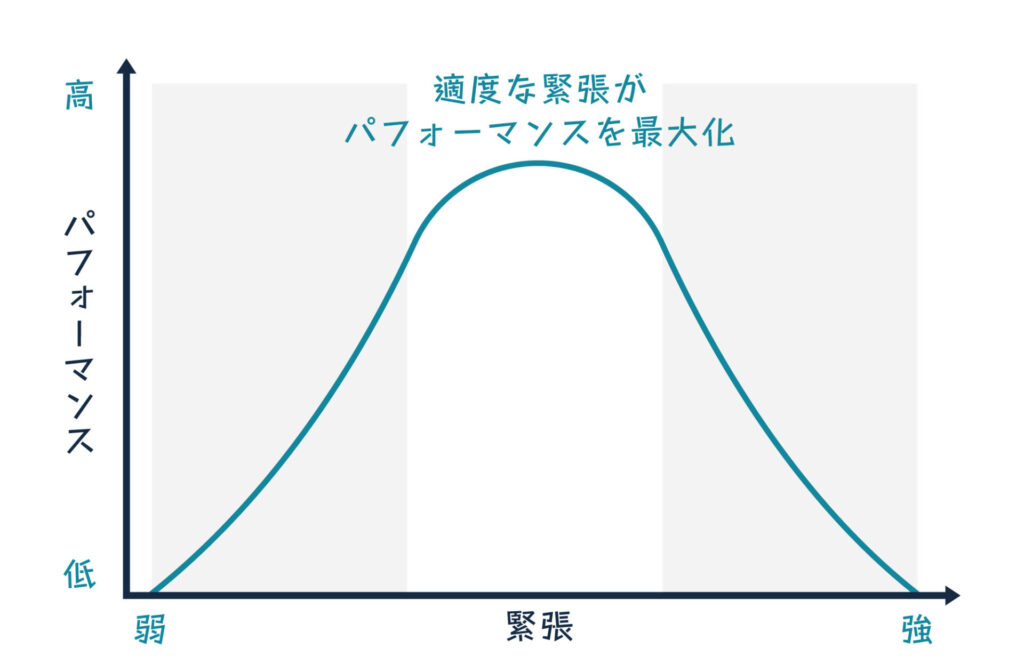

ヤーキーズ・ドットソンの法則で明らかなように適度な緊張はパフォーマンスを高めることにつながりますので、緊張することそのものは悪いことではありません。

慣れすぎてまったく緊張しないのも

それはそれでダメってことね

プレゼンにおいて問題になるのは緊張しているように「見える」ことです。

言うまでもなく緊張しているように見える人の話しは頼りなく感じプレゼン内容に影響を与えることになります。

メラビアンやレイ・L・バードウィステルの研究でも明らかにされているとおり、人は言語情報よりも非言語情報を重視します。

特に「笑いながら、怒る」などそれぞれが矛盾している場合はなおさらです。

つまり、プレゼン内容が仮にどんなに素晴らしいものであったとしても、その伝え方が緊張して頼りなく見えてしまうと、内容そのものの評価が下がってしまうことになります。

そんなの当たり前じゃね

だから緊張しない方法を探してんの

先述した理由により緊張しない方法を探すというのは合理的ではありません。問題の本質は緊張するかどうかではなく、緊張しているように見えるかどうかです。

つまり、緊張していても緊張しているように見えなければ何も問題ないということになります。

緊張していないように「見せる」ことはできる

緊張しているのに緊張していないように見せる?

そのとおりです。

緊張していると認識するかどうかは自分の身体の反応しだいなのでその認識を変えることは困難です。

しかし、認識は変えられなくても行動は変えることができます。

つまり、緊張していないように振る舞えば良いわけです。

具体的にどう振る舞えばいいの?

緊張している人がやりそうなことの逆をやればいいです。

では、緊張している人がやりそうなことの逆とは何かをいくつかピックアップさせていただきます。

1.ゆっくり呼吸をする

緊張すると心拍数が上がるため呼吸が速くなりますので、ゆっくり呼吸をするつまり、深呼吸を意識的に行うようにします。

特に鼻から息を吸って、口からゆっくり吐き出すことは緊張で高まる交感神経を抑える働きがあるとされています。

2.笑顔をつくる

緊張している人は表情が硬く真顔になりがちですので笑顔をつくるようにします。

スライドが切り替わる度に笑顔にするなど意識的に表情をつくっていきます。

3.ゆっくり話す

緊張している人は早口になりがちですので、ゆっくり話すように努めます。

具体的な数値でいえば300文字/1分くらいで話せるように事前に練習しておきます。

特に緊張している人は「間」を恐れる傾向があるので、間を意識的に作りながら話しをしていきます。

4.声量を増やす

緊張している人は小声になりがちですので、普段よりも大きな声で話すように努めます。

5.アイコンタクトを増やす

緊張している人は伏し目がちになったり、視線を合わせることを避けようとしがちですので、意識的にアイコンタクトを行うように努めます。

以上、「緊張しているように見える人の逆」を5つピックアップさせていただきました。間違いなく言えることは、視線がよく合って、声量があり、笑顔でゆっくり話す人は、緊張しているようには見えません。

そして、

・スライドを変える度に笑顔で相手見る

・スライドを変える度に1、2、3と数えてから話し始める

・接続詞は強めに発音する

など、

それぞれを具体的なタスクに落とし込むことで、仮に緊張していても実行することが可能になります。

できることから少しづつ試していけばいいって感じね

そのとおりです。緊張しない方法を考えるのではなく、緊張した状態であってもできることを増やすイメージです。

行動を変えれば感情が変わる

・緊張しているという感情を変えるのではなく行動を変える。

・感情は一旦脇に置いておきやるべきことを淡々とこなす。

・緊張していないように見せることに集中する。これらはすべて認知行動療法的なアプローチとなります。

犬恐怖症の人が、まずは犬と目を合わせてみる、次に触ってみるなど、段階的に行動することで「犬が怖い」という認知を変えていく仕組みと同じです。

プレゼンで緊張するという状態はその人が持つ経験やストレス耐性などによって生じる感情なので、意識だけで変えようとしてもなかなか難しいです。

しかし、事前に決めた「緊張しているように見せないためのタスク」を淡々と実行していくことで、結果的に緊張が緩和されることにもつながります。

車の教習所みたいな感じだな

その通りです。

初めはあれだけ緊張しながら行ったことでも「シートベルトを締める」「ミラーを調整する」などタスクに集中することで、徐々に緊張が緩和されていき、全く意識しなくてもできるようになります。

「プレゼンに失敗する自分」は勝手に作り出した妄想

っていってもなぁ……できるか不安だな

プレゼンをしないという選択肢があるのなら、無理にやる必要はないと思いますが、やらなければならないのなら、とにかく始めることをオススメします。

クレペリン検査で有名なクレペリンが提唱した「作業興奮」という概念があります。

これは要するに、やる気から行動を導くのではなく、その逆で、まず行動を始めることでやる気がついてくるということになります。

掃除とか面倒だけどやり出したら

止まらなくなることってあるな

不安を解消する方法は忘れるか行動するかしかありませんので、忘れることができないのであれば行動あるのみということになります。

またマインドセット(無意識の思考パターン)を変えることも重要です。

どうしても慣れないことに挑む時は「失敗したらどうしよう」などネガティブな結果に意識が向いてしまいがちです。

しかしそれは、自分が勝手に作り出した妄想であり現実ではありません。起こるかどうか分からないことを妄想し続けるよりも、今できることに集中することが重要です。

今できることってなんだろう?

妄想と現実を分けて妄想を客観視することです。

よくある妄想には次のようなものがあります。

1.過度な一般化

過去に1度か2度、経験したことがいつも起こると考えてしまう。

客観視の例)

過去にプレゼンに失敗した経験があったとしても次も失敗するとは限らないのでは?

2.べき思考

「○○はこうあるべき」と自分に高い要求を課してしまう。

客観視の例)

プレゼンがうまい人を勝手に想像して同じようにすべきと思っているけど、プレゼンのやり方は人それぞれで自分らしいやり方があるのでは?

3.破局的思考

発生確率の低い否定的な結果を勝手に想像してしまう。

客観視の例)

プレゼンが失敗することだけを考えているけどよくよく考えてみるとそうならない可能性の方が断然多いのでは?

4.ゼロ100思考

失敗か成功かのみで結果を決めつけてしまう。

客観視の例)

白黒はっきりするものの方が少なく、プレゼンもうまくいく部分もあれば、うまくいかない部分もあることが普通なのでは?

このように自分が勝手に作り出したネガティブな妄想は、妄想している段階では現実ではありません。

たしかに想像の赴くままに勝手に悪く考えてただけなのかもな

自分の悪い妄想を無意識のうちに自ら現実化するように導いてしまう「自己達成予言」という概念があります。

これはアメリカの社会心理学者ロバート・キング・マートンにより命名された概念です。

自己達成予言に陥らないためにも、悪い妄想をしている自分に早く気がついて、今できるタスクに集中すべきです。

「緊張しない」「不安にならない」人の方が特殊

慣れない環境に挑むにあたって「緊張しない」「不安にならない」人の方が特殊で、「緊張する」「不安になる」人の方が普通です。

なぜなら、「緊張する」「不安になる」人の方が未来に備えることができるため、不測の事態が発生しても生存確率を高めることにつながります。

なんかあった時のために貯蓄しようとするのと同じ感覚だな

そして、私たちはそういった「緊張したり」「不安になったり」した人のたちの末裔である可能性が高く、生きるために必要だからこそ、その能力を引き継いでいるということになります。

このことから、それらを無くすことを考えるのでなく、それらがあることを前提に対策していく必要があります。